Workshop Guide

Ein Design Thinking Workshop für den Globalen Süden – vollständig digital entwickelt inmitten der Pandemie. Der Workshop-Guide für Plasticpreneur übersetzt Designmethodik visuell, zugänglich, empowernd. Ein Toolset co-kreativ erarbeitet mit Partner und Partnerinnen in Ostafrika gemeinsam mit Lisa-Marie Hallwax und Lukas Rupp.

Workshop-Guide für Plasticpreneur

Kontext:

Das Projekt wurde im Rahmen des Masterstudiums an der Kunstuniversität Linz umgesetzt – in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Sozialunternehmen Plasticpreneur. Im Team mit Lisa-Marie Hallwax und Lukas Rupp

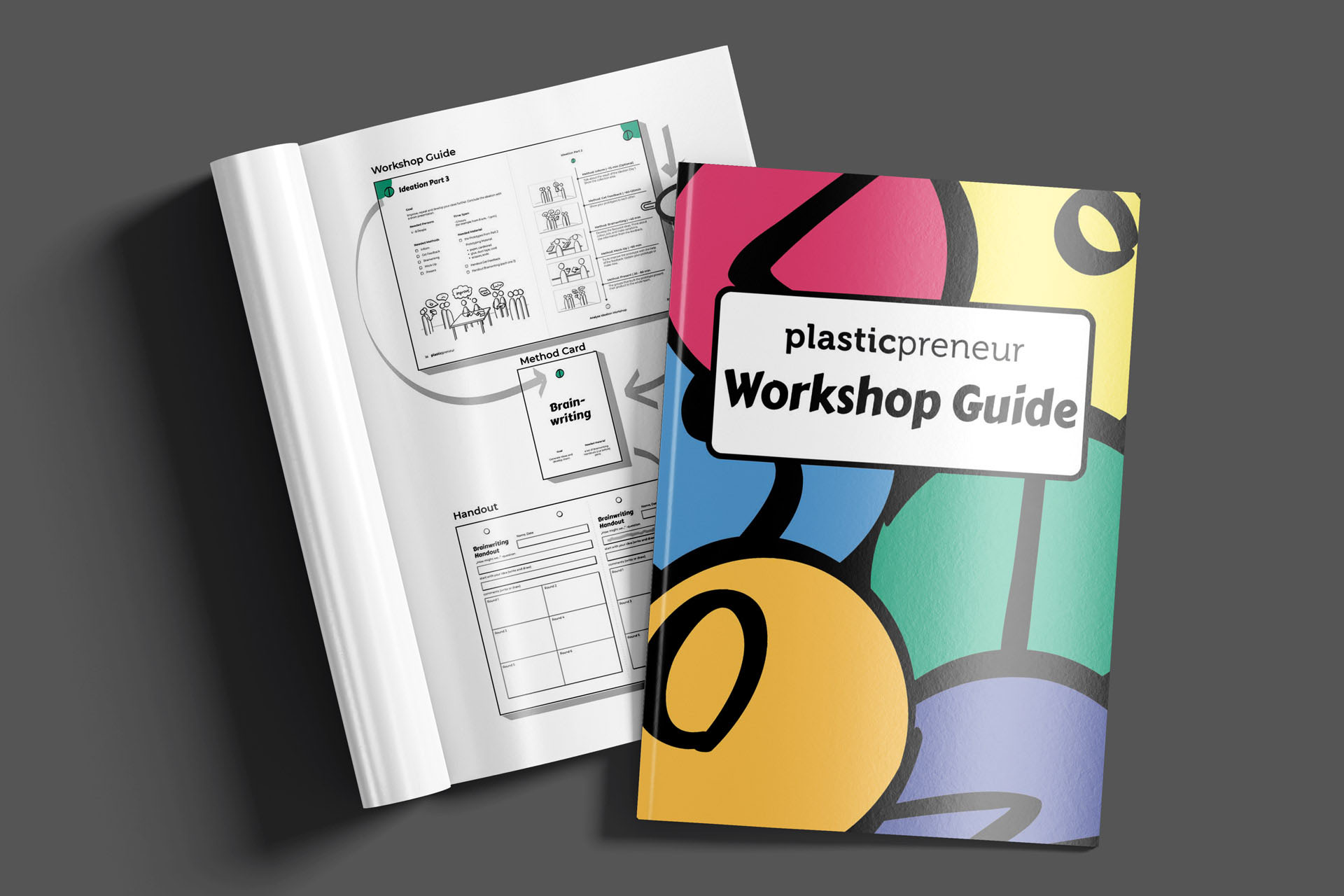

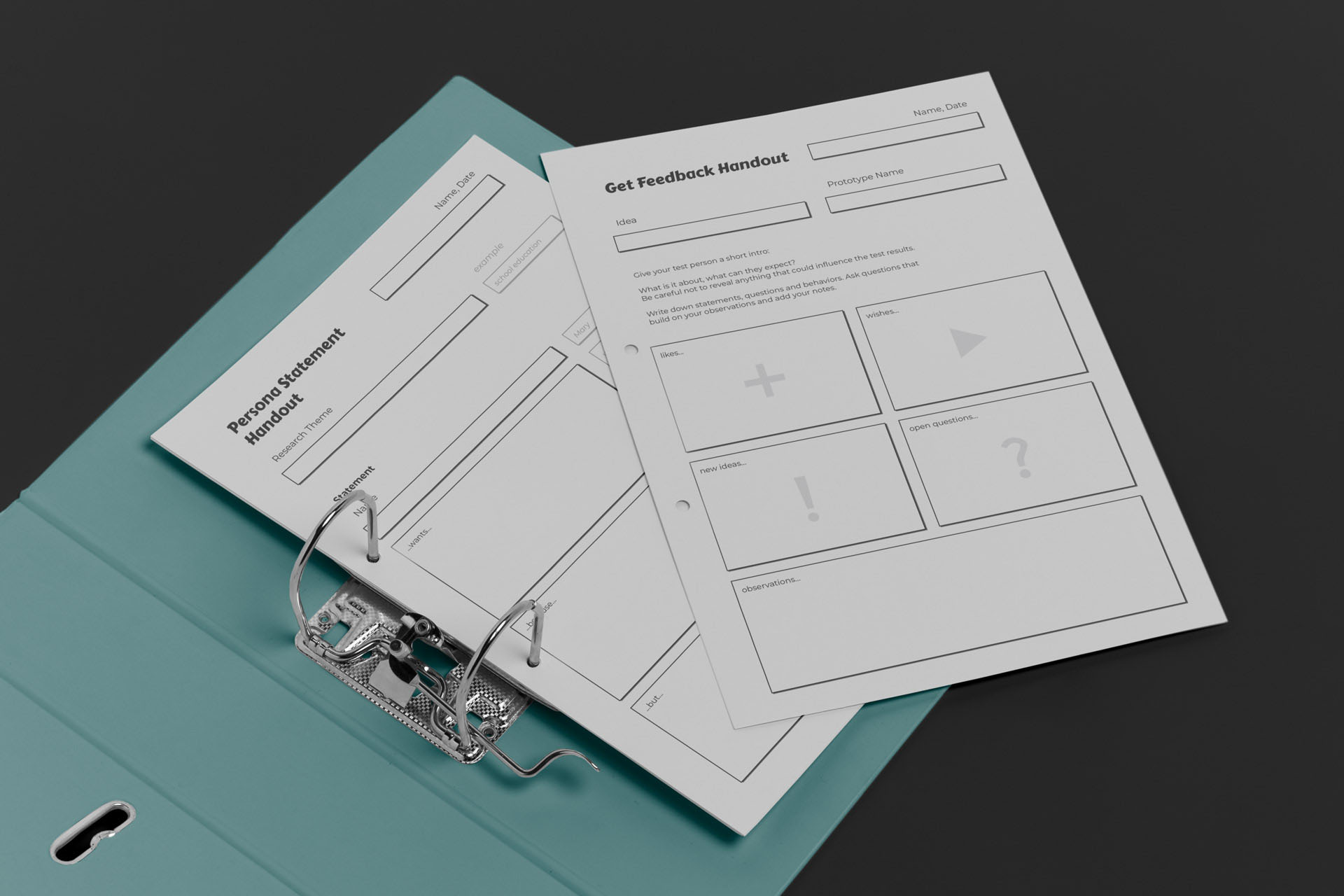

Plasticpreneur stellt mobile Recyclingmaschinen her, die es ermöglichen, Kunststoffabfälle vor Ort zu recyceln und in marktfähige Produkte zu verwandeln. Das Ziel dieses Projekts war es jedoch nicht, neue Produktideen zentral zu entwickeln, sondern einen Prozess zu gestalten, mit dem die Personen vor Ort selbst Ideen finden und weiterentwickeln können. Aus dieser Haltung heraus entstand ein modulares Workshop-Format. Ein 61-seitiger Workshop-Guides – inklusive 11 Methodenkarten und zugehöriger Handouts. Der Methodenkoffer wurde vollständig digital entwickelt, und soll Design Thinking für die Anwendung in ressourcenarmen Regionen zugänglich machen. Zur eigenständigen Durchführung von Innovationsworkshops für NGOs und lokale Initiativen im Globalen Süden.

Prozess & Challenge:

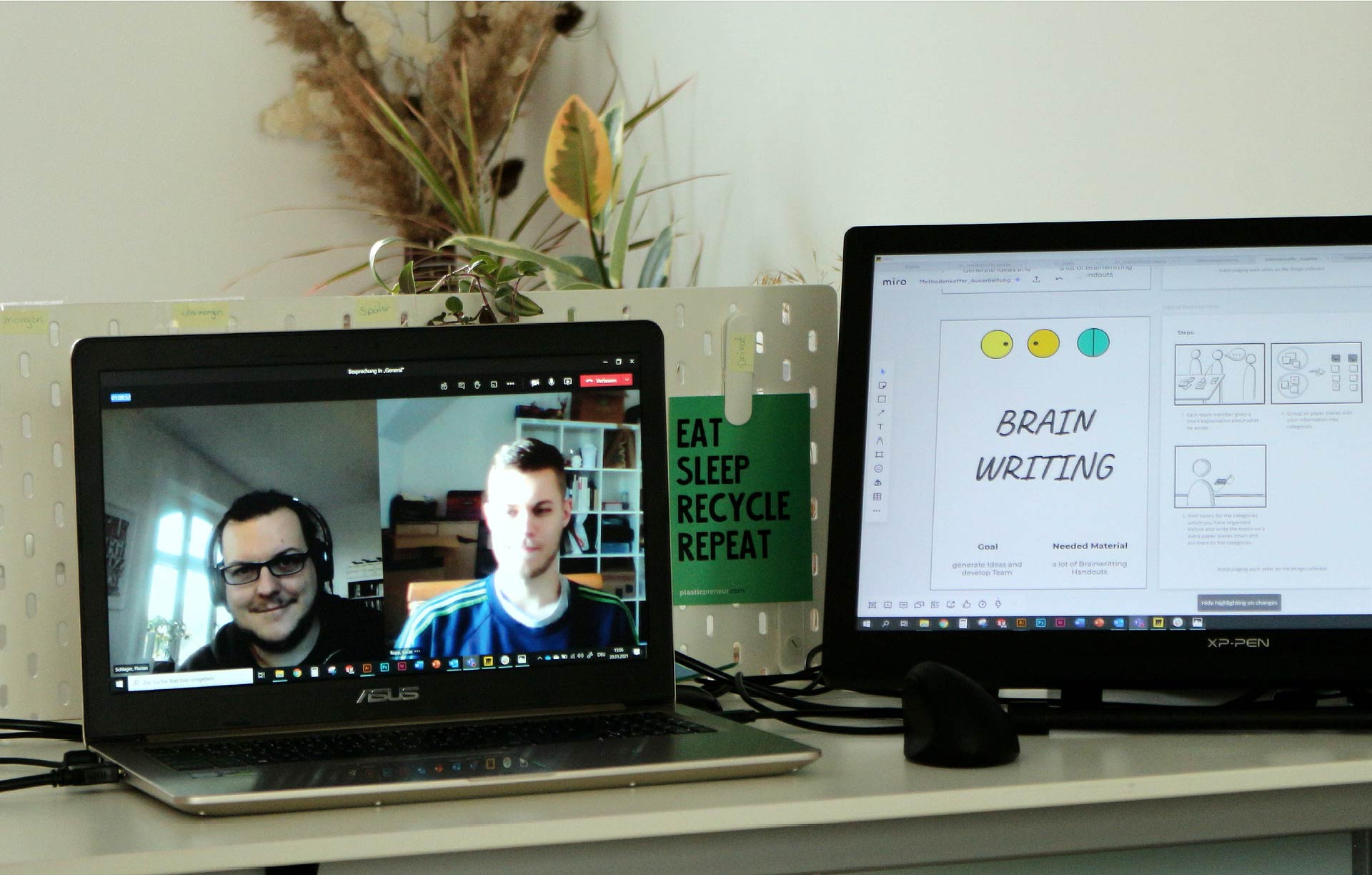

Was als scheinbar klassisches Design-Thinking-Projekt begann, entwickelte sich schnell zu einer vielschichtigen Herausforderung. Im dreiköpfige Team wurde vollständig remote im Ausnahmezustand der Corona-Pandemie gearbeitet – mit über 75 Stunden Videokonferenzen, fünf interaktiven Miro-Boards in welche am Schluss mehr als 40.000 Objekte enthielten. Zusätzlich wurden online Interviews mit Personen in Uganda und Kenia geführt, um die tatsächlichen Bedingungen vor Ort zu verstehen. Es wurden rund 180 Designmethoden gesammelt, und jeweils mit einem detaillierten Steckbrief: Einsatzphase, Dauer, Gruppengröße, benötigte Materialien, Ablauf, eigene Erfahrungen sowie Anpassungsvorschläge versehen und bewertet. Die Struktur orientiert sich am klassischen Design Sprint, wurde jedoch konsequent für die Anwendung im Globalen Süden adaptiert.

Kulturelle Sensibilität als Designprinzip:

Zentrale Erkenntnis: Design Thinking funktioniert nicht ohne kulturelle Adaption. Viele Methoden setzen Lesekompetenz, digitale Infrastruktur oder ein bestimmtes Selbstverständnis voraus – alles Faktoren, die in vielen Ländern des Globalen Südens nicht selbstverständlich sind. Deshalb wurde der Workshop-Guide bewusst visuell aufgebaut, mit klarer Sprache, Icons, Illustrationen und analogen Vorlagen. Methoden, die auf Post-its, User Journeys oder digitalen Whiteboards basieren, wurden für Kleingruppen, analoge Materialien und intuitive Abläufe umgearbeitet.

Eine besondere Herausforderung war der Umgang mit Fehlerkultur: Während in Europa das Scheitern im Innovationsprozess oft als wertvolle Erfahrung gilt, ist es in anderen Kontexten mit persönlichem Risiko und sozialem Druck verbunden. Dies floss in die Gestaltung der Methoden und ihrer Moderation ein – etwa durch Feedbackstrukturen, die scheitern erlauben, ohne es zu sanktionieren.

Designansatz:

Der Methodenkoffer in Form des Worshop Guides versteht sich nicht als starres System, sondern als offenes Toolset. Er richtet sich an NGOs, Start-ups und soziale Initiativen, die gemeinsam mit ihren Communities Lösungen für lokale Probleme entwickeln wollen – mit vorhandenen Ressourcen und auf Augenhöhe. Alle Elemente wurden im Layout für Schwarzweiß-Druck optimiert und können lokal vervielfältigt oder analog umgesetzt werden.

Die Pilotierung des Guides erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Partnern in Ostafrika. Dabei zeigte sich: Die visuelle Gestaltung, die einfache Sprache und der klare Ablaufplan ermöglichen eine echte Selbstermächtigung – unabhängig von Bildungsstand oder technischem Vorwissen. Design Thinking wird so vom Buzzword zur Praxis.

Synthese:

Das Projekt steht exemplarisch für eine verantwortungsbewusste Übertragung westlicher Innovationsmethoden in andere kulturelle Kontexte. Es zeigt, dass Gestaltung mehr ist als Formgebung – sie ist auch Struktur, Sprache, Haltung und Zugang. Der Workshop-Guide ist nicht nur ein Methodenkoffer. Er ist eine Einladung, Gestaltung als gemeinschaftlichen Prozess zu verstehen – und als Werkzeug, mit dem sich Menschen weltweit selbstbestimmt organisieren, lernen und Neues schaffen können.

Geplant war, den Workshop über mehrere Iterationsphasen hinweg weiterzuentwickeln und im Feld zu testen. Seit 2022 ist Plasticpreneur Teil der EREMA Group – seither wurde nach unseren Informationen das Projekt von Unternehmensseite nicht weitergeführt. Ein Beispiel dafür, wie sich strategische Ausrichtungen nach Übernahmen oft verändern. Die langfristige Wirkung des Guides bleibt unklar – sein konzeptionelles Potenzial jedoch unbestritten.

Was bleibt, ist der enorme persönliche und fachliche Mehrwert. Das intensive Arbeiten mit Design Thinking Methoden, Sprint-Strukturen und methodischer Anpassung hat zu einem tiefen, verinnerlichten Verständnis geführt – mit direkter Wirkung auf spätere Projekte, Teamprozesse und die eigene gestalterische Haltung.

Besonders prägend war die Erfahrung außergewöhnlich funktionierender Teamarbeit. Zusammenarbeit auf hohem Niveau – mit maximaler Effizienz, Klarheit und gegenseitigem Vertrauen. Die Erkenntnis: Wenn alle Zahnräder im Getriebe ineinandergreifen und mitziehen, entsteht eine Energie, die weit über individuelles Leistungspotenzial hinausgeht. Eine Erfahrung, die meine Ansprüche an Teamarbeit grundlegend verändert hat.

Der nicht freiwillig gewählte Remote-Workflow hat Tools wie Miro nachhaltig in meine Gestaltungsprozesse integriert und die Wahrnehmung räumlicher Distanzen aufgelöst: Der Kollege am Nachbarschreibtisch ist im richtigen Workflow nicht näher als ein Ansprechpartner in Uganda. Entscheidend ist nicht die räumliche Nähe, sondern die Qualität der Zusammenarbeit – und die konsequente Optimierung des Workflows mit allen verfügbaren Mitteln.

Studienprojekt (MA)

Fokus: Participatory Design · Strategic Design · Designmethodik